La révolution du stockage d’énergie : enjeux et perspectives mondiales

Alors que les énergies renouvelables intermittentes connaissent une croissance exponentielle, les systèmes de stockage d’énergie à grande échelle s’imposent comme un pilier indispensable des réseaux électriques modernes. Ces méga-batteries permettent de combler les déficits de production, stabiliser les réseaux et maximiser l’intégration des énergies vertes dans notre mix énergétique.

Le déclic californien : des blackouts à la révolution énergétique

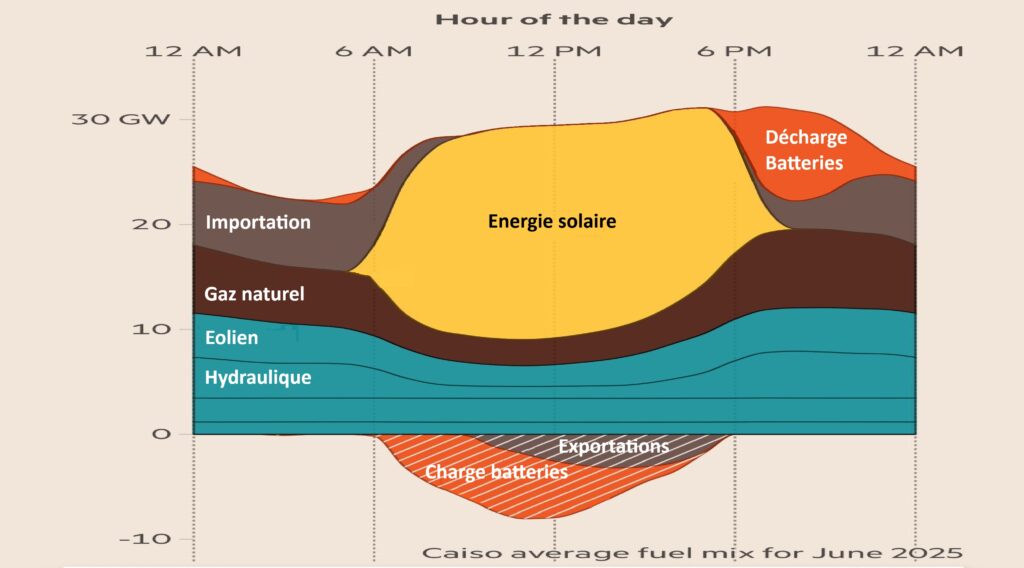

En août 2020, la Californie a subi des coupures de courant généralisées lors d’une vague de chaleur exceptionnelle, affectant plus de 800 000 foyers pendant près de deux heures et demie. Cet événement a servi de signal d’alarme : la dépendance croissante aux énergies renouvelables intermittentes nécessitait des solutions de stockage pour éviter le recours systématique aux centrales fossiles.

Depuis cette crise, la capacité de stockage par batteries de l’État a triplé, atteignant 13 GW, avec des projets visant à ajouter 8,6 GW supplémentaires d’ici 2027. La stratégie californienne consiste à capter l’énergie solaire excédentaire durant la journée pour la restituer le soir, lorsque la demande et les prix atteignent leur pic. Cette approche est devenue un modèle pour de nombreuses régions confrontées à des défis similaires.

L’explosion mondiale des capacités de stockage

La capacité mondiale de stockage par batteries connaît une croissance spectaculaire. Selon les dernières projections, elle devrait progresser de 67 % pour atteindre 617 GWh en 2025, avec un objectif de multiplication par dix d’ici 2035. Le marché est actuellement dominé par les États-Unis et la Chine, qui représentent près de 70 % des projets en termes de capacité. Cependant, d’autres régions comme l’Australie, le Royaume-Uni et l’Arabie saoudite multiplient les annonces d’installations ambitieuses.

Cette dynamique s’explique en grande partie par la chute spectaculaire des coûts. L’Agence internationale de l’énergie confirme que le coût des systèmes de stockage a été réduit de moitié en deux ans, tandis que les batteries lithium-ion ont perdu 90 % de leur prix depuis 2010.

Les modèles économiques des méga-batteries

Les méga-batteries disposent d’un avantage stratégique majeur : leur flexibilité opérationnelle. Elles permettent d’acheter l’électricité lorsque les prix sont bas, de stocker l’énergie, puis de la revendre lors des périodes de forte demande, réalisant ainsi un arbitrage économique avantageux. En complément, elles participent activement aux services de soutien du réseau, notamment la réponse à la fréquence, la réserve de puissance et le redémarrage en cas de panne.

Dans plusieurs marchés européens, les opérateurs peuvent être rémunérés pour leur disponibilité à stabiliser le réseau. L’Espagne, par exemple, travaille actuellement à établir un cadre réglementaire permettant de rémunérer les batteries pour leur contribution à la stabilisation de la tension, un service crucial en situation de crise.

La diversification technologique en marche

Si les batteries lithium-ion dominent encore largement le secteur, de nouvelles technologies émergent et gagnent en maturité. Les batteries sodium-ion, les systèmes à flux (flow batteries) et autres technologies à longue durée de décharge sont en plein développement.

Tesla a récemment lancé son système « Megablock », une solution préfabriquée permettant d’installer 1 GWh en seulement 20 jours ouvrables, avec une réduction des coûts de construction estimée à 40 %. Concurrent direct, le chinois BYD commercialise des systèmes affichant des rendements toujours plus élevés.

Les défis réglementaires et logistiques

Malgré cette croissance impressionnante, le secteur doit encore surmonter plusieurs obstacles majeurs. Les délais de raccordement au réseau restent souvent très longs, avec des files d’attente dépassant les 100 GW dans plusieurs pays. L’harmonisation des règles du marché peine à suivre le rythme des innovations, certains pays imposant encore des doubles redevances qui freinent les investissements.

Pour réduire les risques, les opérateurs développent de nouveaux modèles contractuels comme les contrats « tolling », où l’exploitation de la batterie est confiée à un tiers en échange d’un tarif fixe.

La sécurité des installations de stockage

La sécurité représente un enjeu crucial pour le développement du secteur. L’incident survenu à Moss Landing en Californie, qui avait conduit à l’évacuation de plus de 1 000 habitants, a souligné la nécessité de systèmes de prévention des incendies plus robustes. Heureusement, les incidents graves restent rares et les technologies de protection progressent rapidement, intégrant des systèmes de détection précoce et de confinement des défaillances.

Vers l’ère des réseaux électriques flexibles

La révolution énergétique en cours ne se limite plus à l’installation de capacités renouvelables supplémentaires. Elle passe désormais par l’intégration massive de solutions de flexibilité : la capacité à stocker, piloter et optimiser l’électricité en temps réel.

Les méga-batteries transforment fondamentalement la définition de la sécurité énergétique. Ce ne sont plus les stocks de carburant fossile qui comptent, mais les gigawattheures stockables et mobilisables instantanément. Dans ce nouveau paradigme énergétique, les batteries sont devenues des infrastructures essentielles – l’épine dorsale invisible de la transition vers un système électrique décarboné et résilient.

Selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), le stockage d’énergie représentera un investissement de 620 milliards de dollars d’ici 2040, témoignant de son rôle central dans la construction d’un avenir énergétique durable.

Engagée pour la transition énergétique, je me consacre à l’exploration des opportunités offertes par l’énergie solaire et à son évolution. J’accompagne les professionnels du secteur et favorise les collaborations pour accélérer l’adoption de solutions durables et innovantes.

Abonnez-vous maintenant à la Newsletter.

Inscription gratuite !

Commentaires

- Il n'y a pas encore de commentaires.