Nouvelle norme NF C 15-100 (2024) : ce qui change pour les installations électriques et photovoltaïques

Introduction : pourquoi une refonte de la NF C 15-100 ?

La norme NF C 15-100, référence historique de l’installation électrique basse tension, datait de 2002. Malgré plusieurs amendements successifs, elle ne répondait plus totalement aux nouveaux usages : autoconsommation, bornes de recharge, stockage d’énergie, objets connectés…

Face à ces évolutions, une refonte complète était devenue nécessaire. La nouvelle série NF C 15-100 version 2024 modernise en profondeur la structure et les exigences techniques pour accompagner les technologies d’aujourd’hui et de demain.

Publiée en 2024, cette nouvelle série sera obligatoire à partir du 1er septembre 2025 pour toute installation neuve ou modifiée. D’ici là, une période transitoire permet encore d’utiliser l’ancienne version.

Les grandes nouveautés de la norme

1. Une structure entièrement revue

La norme ne se présente plus sous la forme d’un document unique, mais d’une série de 21 parties. Chaque partie traite d’un domaine spécifique : exigences générales, locaux particuliers, efficacité énergétique, raccordement des sources de production, etc.

Ce découpage rend la norme plus claire, plus modulable et plus facile à faire évoluer.

2. Renforcement de la protection contre les surtensions et la foudre

La méthode d’évaluation du risque foudre est revue en profondeur. Les dispositifs de protection contre les surtensions deviennent quasi systématiques dans de nombreuses configurations, notamment pour les bâtiments situés dans des zones à risque ou équipés de systèmes photovoltaïques.

Les liaisons de communication et les circuits sensibles doivent également être protégés.

3. Dispositifs de détection d’arc (AFDD)

La nouvelle version généralise l’usage des détecteurs de défaut d’arc (AFDD ou DPDA) dans certaines configurations. Ces dispositifs préviennent les départs d’incendie liés à des arcs électriques invisibles, notamment sur les circuits prises et les équipements permanents.

4. Nouvelles règles pour les dispositifs différentiels

Les types de DDR (A, F, B) sont précisés selon les usages. Cela permet de mieux prendre en compte les installations comportant des équipements électroniques, comme les onduleurs photovoltaïques, les bornes IRVE ou les variateurs de vitesse.

5. Efficacité énergétique

Une nouvelle partie 8-1 introduit la notion d’efficacité énergétique des installations électriques. Elle impose de considérer la consommation, les pertes et les possibilités d’optimisation dès la conception.

L’objectif est d’encourager des installations plus sobres et mieux dimensionnées.

6. Choix et nature des câbles

Les exigences concernant la réaction au feu, la propagation de flamme et le choix des câbles sont renforcées. Certains types de câbles courants ne seront plus acceptés dans certaines situations, notamment en milieu résidentiel ou tertiaire dense.

Impacts spécifiques pour les installations photovoltaïques

Les installations photovoltaïques en autoconsommation sont directement concernées par cette évolution.

Voici les principaux changements à connaître.

1. Nouvelles règles de raccordement

La norme impose désormais que le générateur photovoltaïque soit raccordé en amont des dispositifs de protection d’un circuit terminal.

Le raccordement “en aval” via une simple prise de courant ou sur un circuit existant devient strictement interdit.

Cette mesure vise à éviter les surintensités, les échauffements ou les retours de courant non protégés pouvant entraîner des risques d’incendie.

Le Consuel distingue quatre cas de raccordement pour les installations de production, selon la configuration du tableau et du dispositif de protection utilisé.

Chaque cas impose un schéma, un dimensionnement et une documentation spécifique.

À partir du 1er septembre 2025, les nouveaux modèles de dossiers techniques devront être utilisés. Une période transitoire jusqu’au 31 mai 2026 est prévue pour certains cas.

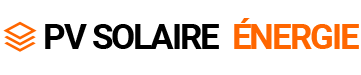

Cas 1 : Interposition d’un dispositif de protection en amont de l’installation de consommation existante, mis en oeuvre en dehors du tableau de consommation. (In protection inférieure ou égale à Ir AGCP)

Exemple de schéma pour une installation photovoltaïque (PV) avec l’interposition d’un dispositif de protection par l’amont mis en oeuvre en dehors du tableau principal de répartition existant

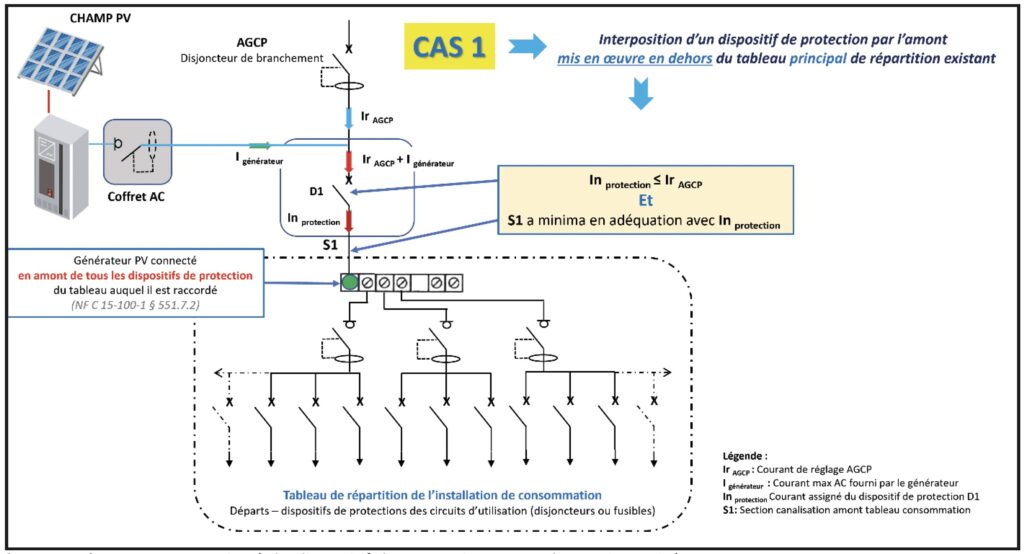

Cas 2 : Interposition d’un dispositif de protection en amont de l’installation de consommation existante, mis en oeuvre dans le tableau de consommation. (In protection inférieure ou égale à Ir AGCP).

Exemple de schéma pour une installation PV avec l’interposition d’un dispositif de protection par l’amont mis en oeuvre dans le tableau principal de répartition existant

Pour les cas 1 et cas 2, l’installation de production est raccordée en amont de l’ensemble des dispositifs de protection de l’installation de consommation, conformément au § 551.7 de la NF C 15-100-1.

Dans ces 2 configurations, l’ajout d’un disjoncteur adapté au courant de réglage du disjoncteur de branchement (AGCP), soit au niveau du tableau de production (cas 1), soit dans le tableau de consommation (cas 2), aide l’installateur à s’assurer de remettre l’installation de consommation existante dans les mêmes conditions qu’avant l’ajout du générateur.

Ces deux cas sont particulièrement adaptés aux producteurs souhaitant maximiser leur autoconsommation, sans pour autant augmenter leurs consommations en électricité.

Dans ces conditions, la protection des conducteurs d’alimentation du tableau de consommation, de même que celle des interrupteurs (différentiels ou non), qu’ils soient protégés par l’amont ou l’aval, doit être assurée.

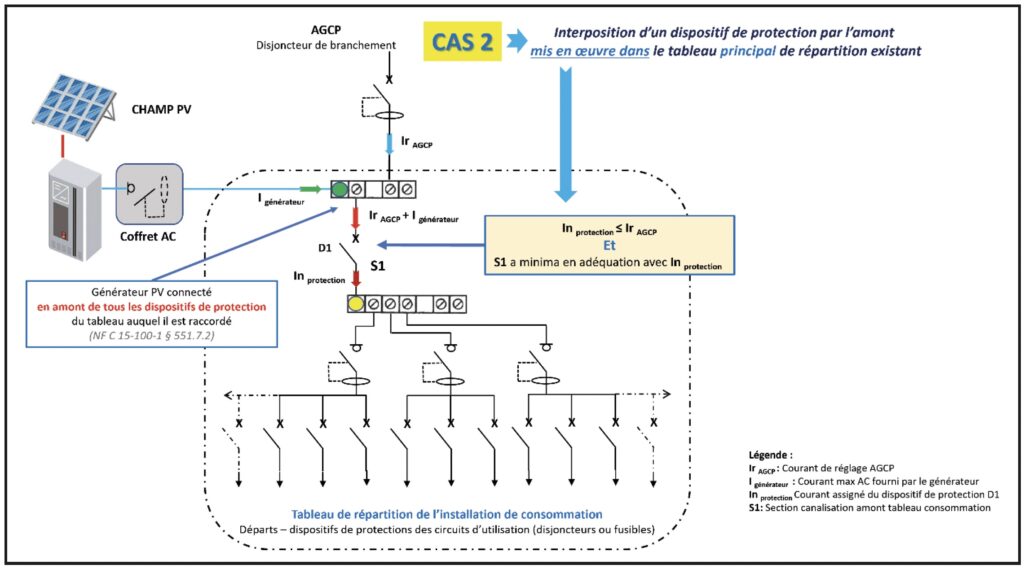

Cas 3 : Sans interposition d’un dispositif de protection complémentaire en amont de l’ensemble des circuits de consommation.

Exemple de schéma d’une installation raccordée en amont de tous les dispositifs de protection de l’ensemble des circuits de consommation d’un tableau principal de répartition sans interposition d’un dispositif de protection par l’amont :

Le cas 3, est adapté aux raccordements en amont de l’ensemble des dispositifs de protection de l’installation de consommation, sans l’ajout d’un disjoncteur en aval du DB (disjoncteur de branchement) par vos soins.

Dans ce cas, il vous appartient de vérifier toutes les conditions suivantes : que le tableau existant, ses liaisons, ses borniers internes, et les appareillages qu’il contient supportent les effets thermiques liés à une éventuelle surintensité conséquente à l’ajout du générateur ou l’éventuelle augmentation de courant liée à la présence du générateur, conformément au § 551.7 de la NF C 15-100-1 (à minima Ir + Igénérateur). Ce cas peut être adapté si votre client souhaite profiter de l’ajout du générateur, afin d’augmenter sa consommation électrique, sans augmenter sa puissance souscrite. Ce type de raccordement peut donc nécessiter des travaux importants sur l’installation de consommation, avec la prise en compte de l’ajout du courant en provenance du générateur.

Cas 4 : Autres cas de raccordement pour lesquels un dossier SC 144E devient obligatoire :

Vous pourrez déclarer ici tous les autres types de raccordement autorisés par le § 551.7 de la

NF C 15-100-1, autres que ceux décrits par les cas 1 à 3 (voir le cas interdit au § Point de vigilance).

Autrement dit, pour les éventuels autres cas de raccordement (y compris en cas de dimensionnement par rapport au calibre maximal du disjoncteur de branchement), il convient de vous orienter vers le cas 4, et de nous fournir un schéma détaillant le mode de raccordement à l’installation de consommation, et de renseigner la partie 2 du dossier technique SC 144 E, qui doit alors être joint à votre dossier.

IMPORTANT: Pour tous les cas 1 à 3 précités, le raccordement au niveau du tableau principal ou divisionnaire ne nécessite pas le basculement en cas 4. Afin de vous aider à bien différencier le type de raccordement (cas 1 à cas 4), de l’emplacement du raccordement (= tableau principal/divisionnaire), nous avons décidé de les distinguer dans monespaceconsuel.

2. Dimensionnement et cumul des courants

Le dimensionnement des conducteurs et des protections doit désormais intégrer la sommation des courants du réseau et de la production photovoltaïque.

Autrement dit, les sections de câbles et les disjoncteurs devront être choisis en tenant compte du courant total possible, et non plus uniquement du courant de consommation.

Cette approche améliore la sécurité, mais impose souvent des sections supérieures ou des protections plus robustes.

3. Protections contre les surtensions

La nouvelle norme renforce l’obligation d’installer des parafoudres dans les circuits PV et dans les tableaux principaux.

Les critères d’installation sont plus précis, notamment la distance maximale entre les parafoudres et les équipements sensibles, qui passe souvent de 30 à 10 mètres.

Les parafoudres pour les lignes de communication ou de télésurveillance deviennent également recommandés.

4. Dispositifs différentiels et onduleurs

Le type de dispositif différentiel dépend désormais du type d’onduleur utilisé.

- Pour un onduleur sans transformateur (conversion directe DC/AC), un DDR type B est obligatoire.

- Pour un onduleur à transformateur isolé, un type A ou F peut suffire selon les conditions.

Ces précisions visent à garantir la détection des fuites de courant continu que certains dispositifs standards ne détectent pas.

5. Documentation technique renforcée

Les dossiers de conformité (formulaires SC 144 et annexes) devront désormais inclure :

- Les schémas de principe du raccordement,

- Le calcul de la somme des courants,

- Le choix des protections,

- Les justifications techniques selon le cas de raccordement.

Cette documentation complète sera exigée lors des contrôles Consuel.

Prise en compte des systèmes hybrides et du stockage

La norme 2024 intègre désormais explicitement les systèmes de production locale, les kits photovoltaïques de balcon et les batteries de stockage.

Ces équipements doivent être pris en compte dans la conception globale de l’installation électrique du bâtiment, avec des protections et des raccordements dédiés.

Le raccordement de ces systèmes sur une simple prise de courant est désormais interdit.

Chaque équipement de production doit être relié à un dispositif de protection et à un point de raccordement identifié.

Ce que cela change pour les installateurs et bureaux d’études

- Mise à jour des outils de calcul

Les logiciels et abaques de dimensionnement devront intégrer la nouvelle logique de sommation des courants. - Études de raccordement plus précises

Le choix du cas de raccordement (1 à 4) doit être défini dès la phase d’étude pour éviter des refus de conformité ultérieurs. - Adaptation des schémas électriques

La position des dispositifs de protection (parafoudres, DDR, AFDD) devra être repensée pour respecter les nouvelles distances et logiques de sélectivité. - Formation et veille technique

Les installateurs devront se former aux nouvelles exigences, en particulier sur la documentation et les protections liées à la production locale. - Anticipation des extensions

Il devient essentiel de prévoir l’évolution des installations (ajout de batterie, extension PV, borne de recharge, etc.) dès la conception initiale.

🔗 Pour en savoir plus

Pour approfondir la compréhension de la norme NF C 15-100 (édition 2024) et de ses implications pour le photovoltaïque en autoconsommation, plusieurs ressources officielles sont disponibles :

- Le Consuel, qui détaille les évolutions de la norme et propose des guides pratiques pour les installateurs.

- L’AFNOR, organisme officiel de normalisation, qui publie les textes complets et les mises à jour de la norme.

- Les fabricants et distributeurs comme Schneider Electric, qui mettent à disposition des documents techniques et des schémas de mise en œuvre conformes à la nouvelle réglementation.

Ces ressources permettent aux professionnels de rester à jour sur les exigences réglementaires, les bonnes pratiques de conception et les procédures de validation des installations solaires.

Risques en cas de non-conformité

- Refus du certificat Consuel et blocage de la mise en service.

- Risques de surintensité ou d’échauffement des conducteurs.

- Non-couverture en cas de sinistre par les assurances.

- Responsabilité de l’installateur engagée en cas de défaut ou d’incident.

Bonnes pratiques à adopter dès maintenant

- Appliquer dès aujourd’hui les principes de la version 2024, même pendant la période transitoire.

- Prévoir systématiquement les parafoudres et dispositifs différentiels adaptés.

- Documenter précisément les choix techniques dans les dossiers de conformité.

- Vérifier la compatibilité des onduleurs et des protections avec les nouvelles exigences.

- Informer les clients sur les éventuelles mises à niveau nécessaires pour les installations existantes.

Conclusion

La NF C 15-100 version 2024 constitue une évolution majeure pour le secteur électrique français.

Elle apporte plus de clarté, renforce la sécurité, anticipe les usages émergents et met fin à certaines pratiques devenues risquées, notamment dans le domaine photovoltaïque.

Pour les professionnels, cette réforme est aussi une opportunité : celle d’élever le niveau technique des installations et de valoriser les compétences des installateurs qualifiés.

L’enjeu n’est pas seulement la conformité, mais la fiabilité et la pérennité des installations électriques de demain.

Engagée pour la transition énergétique, je me consacre à l’exploration des opportunités offertes par l’énergie solaire et à son évolution. J’accompagne les professionnels du secteur et favorise les collaborations pour accélérer l’adoption de solutions durables et innovantes.

Abonnez-vous maintenant à la Newsletter.

Inscription gratuite !

Commentaires

- Il n'y a pas encore de commentaires.